連載

日本ファルコム創設者,加藤正幸氏 追悼企画:前編。PCゲーム黎明期から素晴らしい作品を送り出してきた氏の人生 ビデオゲームの語り部たち:第42部

|

記憶が正しければ,日本ファルコムの創設者である加藤正幸氏と筆者が初めて会ったのは,2004年の秋に開催されたオンラインゲーム系団体の定例情報共有会である。

大手オンラインゲーム会社から,当時の弊社(※黒川氏が代表取締役を務めるジェミニエンタテインメント)のような小規模会社までもが参加した会で,長方形に対面するかたちで配置された席の中央あたりに,加藤氏は,口を「への字」に結んで座っていたのが印象的だった。そこには各社の代表が集まっており,会議で筆者は,同年10月23日にあった新潟県中越地震への募金を各社で促進することを提案し,その提案に加藤氏は強く賛同してくれたことが印象に残っている。加藤氏は高名なプロデューサー,クリエイターであり,経営者として存じていたが,その会で名刺交換をしたのだ。その後,筆者はゲーム,エンタメ系コンサルタント業に転身してからお会いする頻度が増えていった。

時に,日本ファルコムに対して,同社のコンテンツのモバイルコンテンツ化などを提案したこともあった。しかし,これらの提案のほとんどは加藤氏と日本ファルコムには刺さらず,「まあ,ランチにでも行こうよ」と言われて,会社の近くのレストランでご馳走になることが多かった。その提案が刺さらなかった理由は後述する。

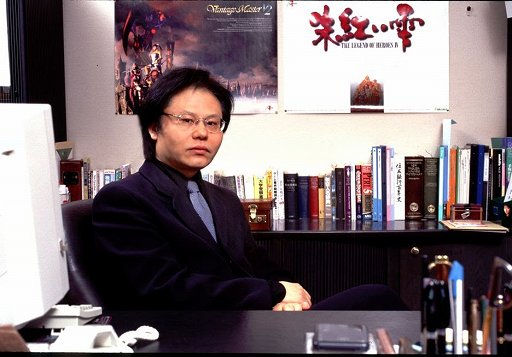

そんな加藤氏に公式に取材をしたのは2017年だった。その数年後には近況も含めて再度取材をしたいと申し込んだことがあるが,そのたびに「もう,取材はいいよ。ご飯食べに行こう」と断られ続けてきた。ここ数年の加藤氏のSNSには病院での検査や,その結果として体力が低下しているという書き込みを見ることが多くなった。

その書き込みも途絶えがちになっていたことで体調は推して知るべしという状況だった。

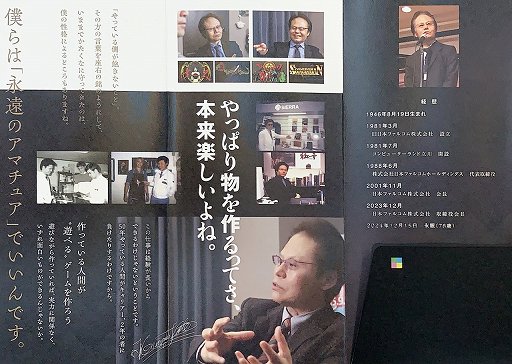

2024年12月15日3:00頃,東京都内病院で逝去。享年78歳。

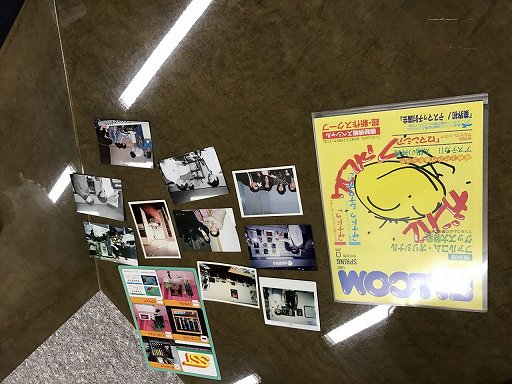

「送る会」は,2025年3月14日,その病室からも近かった芝増上寺,光摂殿で執り行われ,数多くの所縁の人々が集い,会場に飾られた日本ファルコムとそのコンテンツに関する展示は生前の功績を偲ばせるものだった。そして誰もが加藤正幸氏の冥福を祈った。

|

1981年に日本ファルコムを創業し,PCゲーム黎明期の「ドラゴンスレイヤー」や「イース」などを始め,現在に至るまで,素晴らしい作品の数々を送り出してきた。その人生こそが「ビデオゲームの語り部」と評するに相応しい。

今回の「ビデオゲームの語り部たち」は,前後編でお届けする。まず前編は,以前筆者が行った加藤氏への取材を加筆(および4Gamer編集部による編集)するかたちで,改めて氏の人生をお伝えしていきたい。

日野自動車のシステムエンジアを経て日本ファルコム起業へ

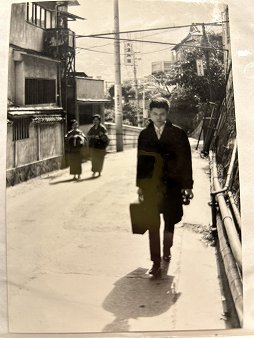

1946年生まれの加藤氏は,日本ファルコム創業以前の自身のキャリアに関してはあまり多くを語らなかったが,日野自動車出身で,約10年間,システムエンジニアとして勤務したという。時代は1975年,50年前に遡る……。

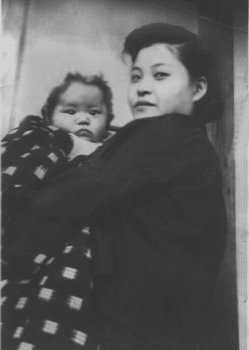

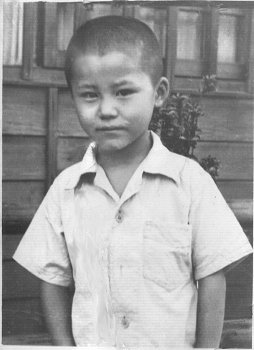

1946年,東京都江戸川区平井にて生を受ける |

7歳当時の加藤正幸氏 |

|

テレックス(※)はご存知ですか? テレックスって50ボーなんです。50ボーとは50bpsのことです。もう,めちゃくちゃ遅い。回線に信号がきているかどうかクリスタルイヤフォン(※2)を使って音で確認するとか,そういう時代です。

その当時,日野自動車では,すでにテレックス網を世界に張り巡らしていたので,まずはそのテレックス網を使って国内オーダー・エントリーみたいなものをやろうとしたんですよね。各営業所や販売店やモータープールなどに,いつ,どこに,どういう車がいくかなどの配車計画などから始めました。

多分,僕は日本でそういうオンライン的なことをやった草分けだと思います。でも,自分で独立したいという夢がありましたが,お金がまったくなかったんです」

※:電動機械式タイプライターで,有線・無線通信回線を通じて印字電文の電信(電気通信)に用いられた機材。

※2:鉱石ラジオやゲルマニュームラジオに使われていたイヤフォン。無電源で使用できるのが特徴。

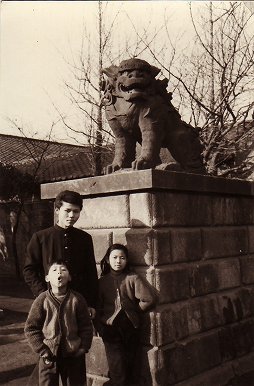

日野自動車タイ駐在員時代から本社帰任のギャップ

加藤氏はタイ語が堪能だという話を聞いたことがある。それもそのはず,タイに駐在した経験があるのだ。これがのちの日本ファルコム起業に大きく影響している。

「日野自動車を辞める3,4年くらい前は駐在員としてタイのバンコクにいました。何もないところに人を集めて部署を作ってね。新聞広告で技術者を募集して面接したんです。それは,のちの日本ファルコムの起業にはとても役に立ちました。

タイではかなり自分の裁量権が広かったのですが,駐在を終えて,本社に戻ってきたらそうはいかなくなったんです。まず,そのカルチャーショックはありました。それから,僕は入社以来コンピュータ部門一筋でやってきたのですが,ちょうどその頃に経理部門に配置転換になったんです。

自分は経理でも同じような仕事をやるんだろうと思っていて,さほど抵抗はなかったのですが,そのことを知った同僚や後輩が5人くらい僕のところに来て『加藤さん,辞めるんでしょ?だったら一緒にやりたいんだけど』みたいなことを言ってきたんです。これが,きっかけといえばきっかけかなあと思いますが,とは言え,最初は『えっ?』となりました。そう言ってくれるのはありがたいけれど,ちょっと待ってよと……。

でも,いろいろ言われているうちにその気になってね。やっぱり,辞めようとなったわけです。でも僕は慎重なので,日野自動車を辞める前に,まずはみんなの仕事を見つけることから始めました。もっとも,一緒にやろうと言ってきた人たちも,いざ独立となったら上司に,1人1人懐柔説得されていって最後には1人か2人しか残らなかったんですけどね(笑)」

|

日本ファルコム開業資金の捻出

|

「辞表は出して,独立しよう,もう後戻りができないと思ったんですが,一時は賛同した同僚たちは徐々に離れていきました。……とは言え独立してパソコンショップをやりたいけれど,ショップを開く資金がないわけです。

そんな時に,1981年だったと思いますが,僕がタイのバンコクに駐在していたことを知っていた人が,タイの交通局絡みの仕事を持ってきてくれたんです。タイ東北地方の交通経済シミュレーションモデルを作るので,そのプログラムをやってほしいという仕事でした。しかも,報酬は当時として破格の1人月120万円でした。

聞いてみると,タイの大企業からの仕事で,その下請けがありまして,その下請けのまた下請けみたいな。それでもその金額なので,元請けはいったいいくらもらっているんだろうと思いましたね。

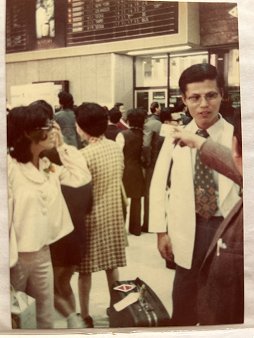

『やります』と言ったんですが,タイ交通局の仕事は現地に行かなければならないの。僕自身は独立したばかりで行けないので,大阪の知人に現地に行ってやってほしいと頼みにいきました。その帰りに大阪の空港でスペースシャトル・コロンビア号着陸のテレビ中継を観たことをよく覚えています。その仕事を1年か2年くらいやりまして,得た資金を元手にして立川にショップを開いたんです」

Apple IIの衝撃と息子のための自作ゲーム

|

「立川市に開業したのは,自分が日野に住んでいて,場所的に単に近かったというだけです。僕は横着なので,あんまり都心には行きたくないんです。

今でも,取材のたびに必ず聞かれますね,なぜ立川ですか? って……。近藤(季洋)社長は『僕はゴミゴミしたところはあまり好きじゃないですから,ちょうどいいです』と言ってくれましたね。

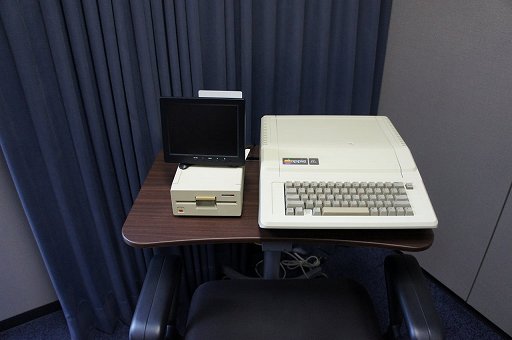

僕はもともとApple IIに衝撃を受けて,それをネタにして独立しようみたいな気持ちがありました。1977年だと思いますが,バンコクに駐在していたときにホテルでやっていた展示会で初めてApple IIを見て,ちょっとビックリしちゃいまして。これからの世の中,Apple IIみたいなパーソナルユースの小型機の時代が来るんじゃないかと思ったわけです。

なぜならば,僕が日野自動車にいたときに使っていたのは大型汎用コンピュータで,レンタル料が1カ月5000万円くらいしたのですが,大昔の機械ですから,大げさな割に大したことはできなくて,色すら出せなかったんです。ところが,Apple IIは色が出せたんです。え〜,これでこんなことができるんだということです。

それに,あの頃はディスプレイも非常に高価だったんです。64文字くらいしか画面に映せないのに,僕の知る限りで80万円とか90万円とかしました。ところが,Apple IIはいろいろな映像を描き出せる。本体の作りも非常に簡素で,それまでは大型汎用コンピュータは基礎工事とかやって設置していたのに,Apple IIは,カバーがマジックテープのようなものでくっ付いていてネジも使ってないし,パカって開けると中身が見える。アースもいらないのか……とか,とにかくビックリしちゃって,自分たちは今まで長年何をやっていたんだろうという気分になりました。

値段にもちょっとビックリして,1200ドルくらいだったと思いますが,こんな値段で買えるのかと。もちろん,サラリーマンにとっては高額でしたが,大型汎用コンピュータに比べたらゴミみたいな値段ですよ。大型汎用コンピュータ1台の価格にもまったく及ばないっていう。その頃はタイプライターみたいにガシャガシャ打つ端末1台だけでも180万円とかするわけですから。

タイ駐在員時代は,本社勤務より給料が少し多めだったんです。だから,僕はApple IIを買うためにコツコツ貯金していたんです。それで,日本に帰ってすぐに秋葉原のツクモ電気へ行ってApple IIを買いました。フロッピーディスク・ドライブもあわせて買ったのですが,当時は20万円くらいしました。本体と両方で60万円くらいだったと思います。

それで,ウチに持って帰ってきたわけですけど,家でも会社と同じことをやっていたらちょっとアホくさいなと思いまして,自宅ではエンターテイメントっぽいものだけやろうと。当時,長男が5歳だったので,その子に遊ばせるためのゲームを作っていました。

自作ゲームはシューティングみたいなものが多かったですね。雑誌などに載っているプログラムを打ち込んで自分なりに改造したりしてね。でも,長男にやらせたら,弾がすぐになくなるとか,こっちから敵が来ないようにしてほしいとか,いろいろ注文が出てくるわけです。それを徹夜で直して,みたいなことを毎日やっていました。それがまた楽しかったんですよ。まあ,オタクだったんですね。

あの頃は,コンピュータの技術者がまだまだ少なかったですし,そういう人たちを集められれば事業としてどんどん拡大していくのではないかと思ったわけです。ただ,僕みたいな経営の素人では人を集められない。それで,ショップを作ってそこに来る人たちの中から人材を集めて,仲間にしていったらと考えたんですよ。当時,パソコンはまだ難しかったり面倒臭かったりしたので,普通の電気屋さんや量販店ではほとんど扱っていませんでしたからね」

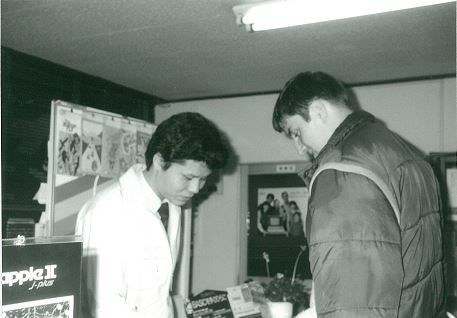

同人サロンのようだった「コンピューターランド立川」

加藤氏がApple IIに興味を持ち,自身でプログラムを打ち込んでいた頃,その面白さや奥深さに気が付いた人が各地に点在した。

余談だが,ゲーム業界の有名どころで言えば,1978年に光栄(現在のコーエーテクモホールディングス)を起業した襟川陽一氏もその1人に挙げられるだろう。光栄は,1980年に襟川惠子氏から陽一氏にシャープのMZ-80Cをプレゼントされたことが起業に至るきっかけになったという。陽一氏はパソコンに熱中し,光栄マイコン・システムを開設し,1981年10月には,「シミュレーションウォーゲーム 川中島の合戦」をリリースする。

|

「その頃になると,同じようなパソコン専門ショップがポツポツ出てきていました。サロン風にして,そこに集まってくる人たちを相手にしていくみたいなやり方をするところは多かったです。そうしたショップに来る人たちはみんな知的好奇心に飢えていて,僕みたいな技術的なことを10何年やってきた人間と話ができる機会は貴重だったんです。

大学教授から相談を受けたりもしました。上智大学の考古学の先生が来て,『エプソンのラップトップパソコンを大学の大型機につなげたいんだけど,そういうプログラムを作ってくれないか』とか,そういう相談がありましたね。それは面白そうだったので引き受けました。あの当時は,セキュリティの概念なんてものはなかったですからね。大学の大型汎用コンピュータを仕事で自分で動かせる……なんて思っていました」

もうひとつ特筆すべきは,Appleのソフト販売の代理店契約を勝ち取ったことで,これが飛躍の要因になったという。

「ショップのほうは,Appleの代理店もやっていました。Appleのゲームソフトを扱っているところが日本にほとんどなかったので,それを輸入して売ったりしていましたね。そういうわけでAppleのゲームをたくさん仕入れました。Appleのゲームはすごく高かったんです。でも,内容はビニール袋にフロッピーとペラ1枚の説明書が入っているだけ。それが8500円くらいしました。

客層は,お金を持っている米軍基地の若いアメリカ人や,大学病院の先生,新興宗教関係者などのお得意さんが多かったですね。そうやってAppleのゲームは売れたんですが,ショップの広告をパソコン専門雑誌に1ページ出すと,それでもう収支はトントンでした。昔の雑誌の広告費用はすごく高かったんです。まあ,販売しているマシンが高価なものですが,1日に1台売れれば御の字だったんです。

当時,東京大学の赤門のちょっと前あたりに「ESDラボラトリ」(※3)というApple IIを扱っている会社がありました。そこに『ウチにもちょっと卸してくれ』と頼んだのですが,そうしたらウチの名前が知らない間にAppleのほうにもいっていて,いつの間にか代理店リストに載っていたという(笑)。

Appleのいろいろな印刷物とか見ていたら『あらっ,ウチが出ているぞ?』みたいな感じです。そういう適当な時代だったんですよ。

今でも覚えていますけど,ESDラボラトリは水島さんという東京大学の教授が作った会社で。東大の理化学機械みたいなのがあるでしょう? それにコンピュータをつないで何かやるとか,そういったシステム作りを全部Apple IIでやっていたらしいんですよね。そういうことをやるところって,当時はまだほとんどなかったんですよ。会社も研究所というか大学のゼミの集まりみたいな感じでした。入口で靴を脱いで,みんな裸足で仕事をしているみたいなね」

※3:日本初のApple II販売代理店。

|

Appleのドラスティックな施策とショップ転換期

しかし,ファルコムショップとAppleの関係は長くは続かなかった。似たようなことは自動車の世界でもよくあったことだが,日本上陸時は輸入代理店を有効利用していても,販売がうまくいきだすと日本に支社を出すようになるのだ。Appleも自社のソフトやハードが順調に売れ始めると,日本支社を創業した。

「Appleは仁義を守るっていう会社ではないんですよね。ある日突然,販売権を一般店舗から全部取り上げちゃって。ああ,アメリカの会社っていうのは,こういうドラスティックなことをやるんだなと実感したのを覚えています」

ただし,これを契機に日本ファルコムは外部ソフトの販売から自社創作に舵を切ることになる。

「ファルコムショップはヒマだったのですが,何10万円っていうマシンが売れる瞬間を逃したらアウトですから,一日中,店を空けるわけにはいかなかったんですよ。店を離れられないので,その間に売っているAppleのゲームを遊び倒したわけです。

そうして,いろいろなゲームをプレイしたり,見たりしていたら,これだったらウチでもできるんじゃないか……となりまして。店に来ているお客さんに『自分で作ってみない?』ということですね。日頃から彼らが作成したものや打ち込んだものを見てあげたり,直したりしていましたからね。その中に割と優秀なお客さんがいて,『……待てよ,これは商品になるんじゃないか?』というものもありましたから。もっとも最初の頃は売り物になるか分からないので,とりあえずやってみるみたいな感じでした。報酬は,お金じゃなくて大型テレビとかを提供していました。

やっていることは非常にこぢんまりとしていましたけどね。ただ,最初にソフトを出したときのことは今でも忘れられません。この話はよくするんですけど,当時はそういうゲーム専門の卸店というものはないですから,秋葉原に技術書などを卸している本屋さんに頼んでいたんです。それが元になって後にI/O(アイオー)さんとかがやり始めるわけですけど,最初はそういうところが卸しをやっていたんですよ。昔風の本が山積みになっていてクレーンとかがあってね。社長が作業しながら出てきて,『ああ,これ,じゃあ置いといて,後で注文出すから』みたいな感じでしたね。

それで誠光堂さんっていう本屋さんがあったのですが,『ギャラクティック・ウォーズ1(GALACTIC WARS 1)』をリリースするときに,そこから最初の注文が来たのが700何本かな? 今ならどうということはない数ですが,当時の僕らは『ええっ,そんなに? 作れないよ〜』となりましてね(笑)。だって,コピーから箱詰めまで全部自分たちで手作業でやっていましたから。来ているお客さんたちにも手伝ってもらったりしました」

|

ゲーム・パッケージ開発秘話

木屋善夫(※4)氏が開発に携わった「ギャラクティック・ウォーズ1(GALACTIC WARS 1)」に関しては,テレビのお宝鑑定番組で紹介されたときに,現在の価値が40万円と査定され,加藤氏は懐かしいと思うと同時に,自社の倉庫に残っていないかと確認しようと思ったという。

|

「『ギャラクティック・ウォーズ1(GALACTIC WARS 1)』はすごく思い出深い作品なんですよ。当時のパッケージはチープなものがほとんどだったのですが,ウチはきれいな箱に入れてイラストを貼ってね。そういうことを始めたのは,かなり早いほうだったと思います。でも,お金がないから,兄の描いたイラストをタダで使わせてもらって。実は,ウチの兄はイラストレーターなんです。

兄はカッパ・ブックス(※5)みたいなペーパーバックの挿絵や扉絵などを描いていたんですよ。それで,兄のところへ行くとアトリエに描いたものがダーっと山積みになっているわけです。その中から探してきたものを使っていました。『これもらっていい?』とか言ってね。兄が描いた絵がパッケージですからね。今でもすごく思い入れがあります。

今,起業する人たちみたいにお金を借りてドーンという方法ではないですからね。最初にも言いましたが,とにかく起業してから,何か仕事ありませんか? みたいなのを見ていると,ちょっと違和感があるんです。まず,仕事が先だろうということです」

|

※4:木屋善夫 1960年生まれ。Appleの販売代理店だった「コンピューターランド立川」に客として通い,次第にオリジナルゲームを持ち込むようになり,「ギャラクティック・ウォーズ1」と「ぱのらま島」が商品化されて発売された。その後,「ドラゴンスレイヤー」の製作中に日本ファルコムへ入社しプログラマーとなった。「風の伝説ザナドゥ」の開発を最後に,同ソフトの発売を待たずして1993年に日本ファルコムを退社。

※5:カッパ・ブックス 光文社により,1954年から2005年まで発行されたソフトカバータイプの新書レーベル。多湖 輝(たご あきら)氏の「頭の体操」のヒットが有名。

日本ファルコムの堅実経営,少数精鋭経営の原点

現在までの日本ファルコムは堅実経営,そして少数精鋭と言ってもいいだろう。これは2007年に加藤氏が会長に退き,現在の近藤季洋代表取締役社長の体制になっても変わらない。

私もいくつか,外部を起用しての展開を提案したことがあるが,お2人に共通するのは,まずは自分たちでやってみること。そして,やってできないことや,外部に完全に任せたほうがいい案件は,自分たちのコンテンツであっても口を挟まないようにしていると言っていたことを覚えている。

「僕はたまたま,当時勤めていた日野自動車のトップの方たちと知り合いだったんです。そこの会長が銀行から来られた方だったのですが,ウチの親父が将棋指しで,その銀行の将棋の顧問をやっていたんですよ。

社長は親父の幼なじみでね。そういった間柄でしたから,日野自動車を辞めることになって挨拶に行ったのですが,そのとき『何をやるんだ?』と聞かれまして。当時の僕は起業とかそういう感覚はなかったので『商売をやるんです』と言ったんですよ。『ああ,そうなんだ,お前にそんな気概があるとは思わなかった』みたいに言われましたね。その言葉どおり,商売をやるという感覚で始めたので自然にこう,ちまちまと。まあ,仕事は好きですけどね。でも,そういうヤツは大成しないんですよ(苦笑)。

何かこう,少しずつしか進めないんですよね。

日野自動車時代,一緒にタイで仕事をした1つ下の後輩が経理畑にいたので,辞めるときに退社して会社を作るんだけど,会社経営で一番難しいことは何? と聞いたんですよね。そうしたら,『資金繰りやね』って答えたんですよ。

それじゃあ,資金繰りが必要ないやり方をすればいいんだなと。だから,僕はないお金は使わない。入ってきたお金だけ使うみたいなね。僕は割とそういう言葉にとらわれるところがあるんです。ウチの親父は古い人で『どんなところでも入ったら10年は我慢しろ』と言っていたのですが,それを守って『あのー,日野自動車に12年いたからいいでしょ?』みたいなね(笑)」

|

PCソフトから参入したのは手元資金が少なくて済んだから

実際に「『ギャラクティック・ウォーズ1(GALACTIC WARS 1)』の販売から,順調に売り上げが伸びていった。それは,現金封筒が大量に届くというものだった。

その頃になると,1983年7月5日に発売された任天堂のファミリーコンピュータ(以下,ファミコン)への参入を果たすPCソフトメーカーも多かったが,ファルコムに至っては,その決断はなかったという。

「それは単純にPCソフト販売が儲かったからです。量じゃなくて率ですよ。だいたいあの頃で,パソコンのほうが利益率は3倍か4倍。多いもので5倍くらいでしたからね。一方,当時のファミコンは非常に資金が必要で初期投資だけで5億円くらいかかったらしいです。

ファミコンのカセットは生産に何か月もかかるから,見込みで何本作るか決めなければいけないわけです。ああ,こういう商売はちょっと僕には向かないなと思いました。さっきの話ではないですが,手元にある金しか使わないという主義ですから。いろいろ調べる中で,なんとなく足が遠のいちゃいましてね。誰の許可もいらないというPCゲームは自分向きでした。モノを作るのに,誰の許しを得る必要も頭を下げる必要もないということです。

僕はサラリーマンを10何年もやっていたので,ちょっとサラリーマン商売なところがありました。ショップ時代も同じで,こっちが先生でしたから。昔の家電店がよくやっていた『えばり売り』みたいなものですね。店員さんがえばっていると,その店員の技量みたいなものをお客さんが信用するわけですよ。知っている人がこう言っているんだから間違いないと。振り返ってみると,それに近い感じだったかなと思います」

筆者が,ファルコム作品は連綿と続編が出ていることは堅実さの表れなのか,作品を大切に育てていることの証左なのかと尋ねると,加藤氏はこう答えた。

|

「僕にはミッキーマウスみたいなキャラクターを作りたいっていう夢があるんです。それで,まだまだ芽が出ないときにサンリオのキャラクター制作担当の方を紹介していただいて……今考えると馬鹿みたいですけど,キャラクターを作るコツは何ですか? と聞いたわけです。そのときにその方に言われた言葉がもう一生の宝物みたいになっていて,それを今もかたくなに守っています。

それは『やっている方が飽きないことですよ』と言われたんです。

あっ,なるほど……と思いました。ゲームもそうなんですけど,作っているほうは,常に新しいものをやりたがるんです。でも,シリーズものがないところって大成していないですよね。やっぱり,自分たちが育ててきたタイトルは大事しないと。音楽もそうじゃないですか。本当に流行った曲は何十年経っても色あせないですよね。ただ,実際に作っているほうは絶対飽きちゃいます。それで,これはどこもやっていることですが,そうなったら作り手を変えればいいんですよ」

|

ファルコム・サウンド三原則は変わらない

ファルコム・サウンドに関してはもはや詳しく説明するまでもないと思うが,ここにも加藤氏の強いこだわりがある。俗に言う,ファルコム・サウンド三原則,「一度聴いたら忘れられない,思わず口ずさんでしまうメロディ」「ここぞというところに,グッとくるサビ」「起承転結が感じられる構成」。もっと分かりやすく言えば,ゲーム音楽という枠に嵌められること自体を否定したのだ。

「『ザナドゥ』では起承転結のある音楽を創ろうということになったんです。それまでのゲーム音楽には,起承転結を感じるものがなかったと思います。ゲームから離れても『ああ,曲なんだな』となるものを作りたいと……。

ところが,当時は誰も,そんな曲を作れなかったんです。それで,ゲーム雑誌の『マイコンBASICマガジン』などで音楽関係の記事を書いていた方に創ってもらうことになったんです。その彼と話をしたら,帰国子女で中近東にいたというので,彼の持っているテイストを生かしてもらうことにしました。『ザナドゥ』の曲ってそういう感じでしょう」

以上,加藤氏に行った取材を,改めてまとめてみた。

後編では,「イース」シリーズなどの楽曲を手掛けてきた古代祐三氏や,加藤氏から経営とクリエイティブのバトンを受け継いだ近藤代表取締役社長への取材をお届けする予定だ。

取材協力:日本ファルコム

出典:エンタメステーション,日本ファルコム音楽大全

写真,資料協力:日本ファルコム,加藤家,黒川文雄,北岡一浩,森瀬 繚@セーフモード,古代祐三,コミックス・ウェーブ・フィルム

※お詫びと訂正

初出時,加藤正幸氏の生年を1949年と記載していましたが,正しくは1946年です。お詫びして訂正いたします

著者紹介:黒川文雄

1960年東京都生まれ。音楽や映画・映像ビジネスのほか,セガ,コナミデジタルエンタテインメント,ブシロードといった企業でゲームビジネスに携わる。

現在はジェミニエンタテインメント代表取締役と黒川メディアコンテンツ研究所・所長を務め,メディアアコンテンツ研究家としても活動し,エンタテインメント系勉強会の黒川塾を主宰。

プロデュース作品に「ANA747 FOREVER」「ATARI GAME OVER」(映像)「アルテイル」(オンラインゲーム),大手パブリッシャーとの協業コンテンツ等多数。オンラインサロン黒川塾も開設

- この記事のURL: